文献の管理や論文への注の挿入のためにEndnoteを使っている人は多いと思います。私ももう10年近くEndnoteを使っています。

しかし最近までは、Endnoteを全然使いこなせていませんでした。というのも主に、文献をOPACから自動で取り込み、手動で少し修正し、論文に自動で挿入するためや、引用スタイルを一括して自動で変更するためにしか使っていませんでした。Endnoteがそれ以上の可能性を秘めているというのに気が付いたのは最近です。

Endnoteを包括的な文献データベースとして使い、PhythonやExcelと組み合わせることで文献管理の可能性が大幅に広がります。

では具体的にどんなことにでき、それによってどういう効果が生まれるのか?ここではEndnoteの私の使い方を紹介していこうと思います。

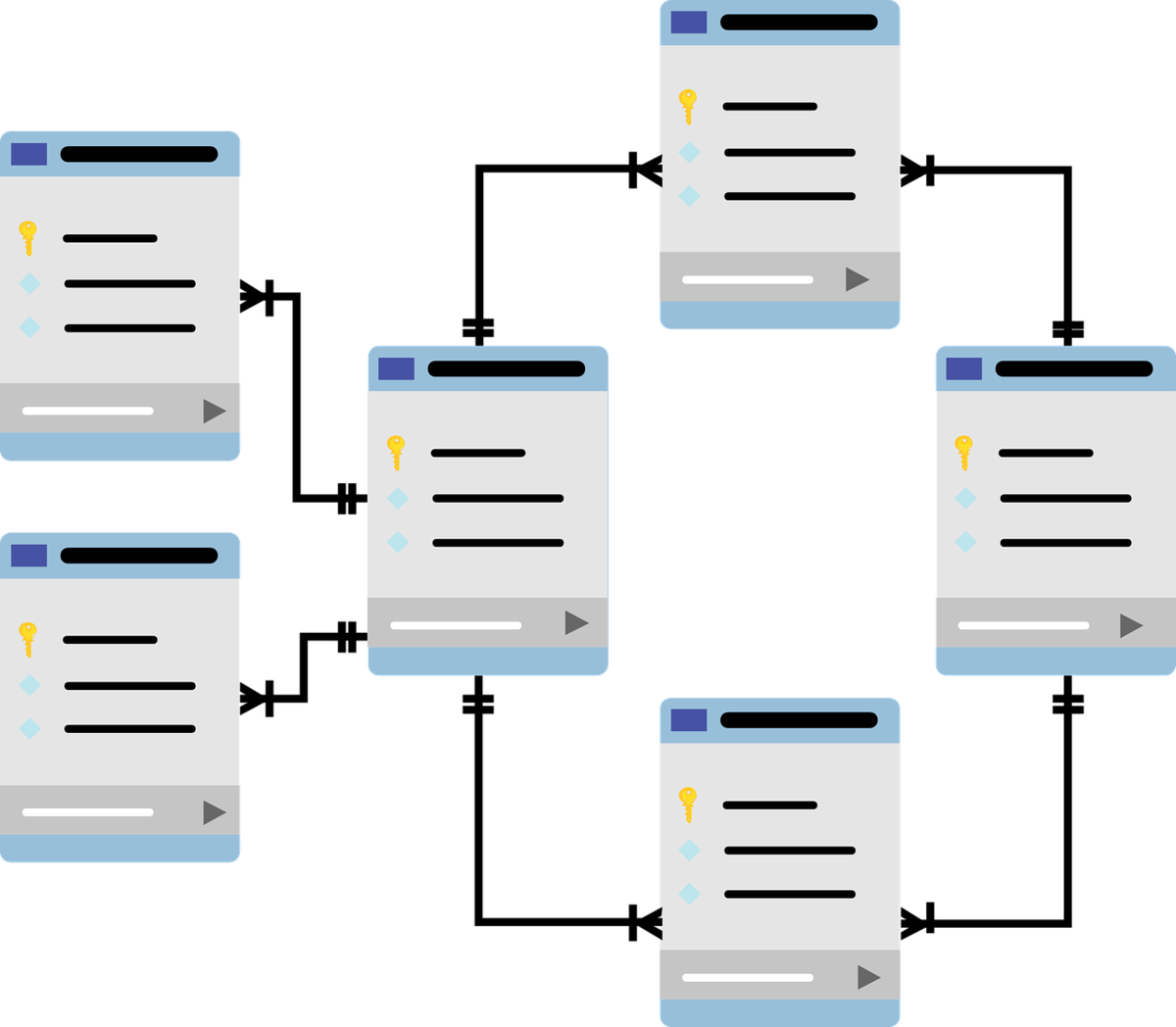

カテゴリを使った文献管理によってEndnoteでデータベースを構築する

文献管理の際に最も悩む問題は分類に関わる諸問題です。Endnoteを、単に自動で書誌情報をとったり注を入れたりという機能を超えてデータベース構築の手段として捉えることにすることでこうした問題は劇的に解決できます。

再分類に生じる問題

今までは文献をテーマごとにフォルダにわけたり、ファイル名にテーマを入れたりもしくは新聞記事であればファイル名に日時をいれてソートすることで、論文を書く際に必要な文献のあたりをつけていっていました。

しかしフォルダやファイル名による文献管理は一度作ってしまうと、別の研究関心が出てきた場合に別の構造に変えるのが容易ではありません。例えば新聞記事の場合、日時を冒頭にもってくるのか、それとも自分でつけたテーマを冒頭にもってくるのか、はたまた寄稿者を冒頭にもってきて、それで分類するのかという問題があり、どの要素に優先順位をつけようとも一度決めてしまえば、ファイル名を書き換えるのは時間的にほぼ不可能です。

データベースとしてEndnoteを使えば、こうした分類はその都度、個別のフィールドによる並べ替えだけで整理できます。ファイルの命名やフォルダ作成で分類に悩む必要もありません。

複数のカテゴリへの分類の必要

再分類よりも重大で、根本的に解決不可能な問題があります。それは一つの文献が一つのテーマに振り分けられとは限らないということです。

ファイル名やフォルダで管理している限り、複数のカテゴリへ同時に分類はできません。(コピーを作れば別ですが)

紙の資料は、本棚でテーマごとに分けたり、必要なものだけを机の近くにもってきたりと紙でも同じことをしていましたが、紙の資料も本棚の複数の領域に同時に配置できません。

Endnoteでは一つの文献に複数のキーワードを振り分けることができます。またスマート・グループ機能を使うことで、特定の条件(キーワード等)をもつ文献を自動で集めておくこともできます。またこうしたカテゴリはあらかじめ作成しておいて一覧で見ることができます。また一つの文献を複数のカテゴリに分類することもできます。

これで先ほどの、論文を書く上で必要な文献の準備的整理にまつわる根本的な問題は解決されました。

「文献が見つからない・探すのに時間がかかる」問題が解消する

資料が多くなってくると、どの本棚のどこにその本が置いてあるのかわからなくなって、もう一度同じ本を買ってしまうということも多々あります。私も何度も同じ本を買ったりしてしまいました。はっきりいって、お金(と注文する時間)の無駄です。

こうした問題を避けるために本は自炊の上すべてスキャンしてEndnoteの該当エントリーにリンクさせておくことにしています。Endnote上で検索することで該当の本をもっているかどうかがわかり、そしてリンクからその本(のデジタルファイル)を瞬時にとりだすことができます。

紙の論文に関してはIDを振ってきれいに本棚に並べていたので、見つからないという問題はありませんでしたが、探すのにある程度がかかっていましたし、使った資料を机に置きっぱなしにしている場合は、もちろん本棚の所定の場所にはありませんので、記憶が(机の上の整理は別として)唯一の手掛かりとなります。

こうしてEndnoteにリンクをつけておくことで、本や紙の論文を探す手間が大幅に減ります。

ただしEndnoteにPDFをリンクさせる際は注意が必要です。Endnoteには、

- ファイルを自動的に複製してEndnoteからはこの複製ファイルを参照・注釈する

- PC上のファイルへのリンクを作成して、そのファイルを直接参照する

という二つのオプションがあります。(特に長めの)論文をPCディスプレイで読むのは苦痛なので私は読みたいものだけSonyのDigitalPaperに移して読んでいます。

デジタルペーパーで書き込んだりするので、私は後者の管理の仕方をとっています。そうでないと2つの別々のファイルができて、デジタルペーパーに書き込んだバージョンのファイルはEndnoteでは参照しないことになります。

ただ注意しないといけないのはファイルを動かしたりファイル名を変えてパスを変更してしまうとEndnoteからの参照ができなくなってしまいます。もとのパスに戻せば問題は解決しますが。

既存の書誌情報のない文献・史料の可視化

論文集に収録されている個々の論文の書誌情報を取得する

OPACから自動的にとりこめる情報は通常、論文集レベルにとどまります。つまり、論文集の書誌情報は自動的に取り込まれますが、その中の個々の論文の情報をEndnoteで把握したければ手打ちとなります。

ところが、これは半自動化できます。30分かかる作業が10分程度に短縮できます。

あらかじめ、XML情報から自動で各要素をとりだして、論文の書誌情報と組み合わせてXMLとして出力できるように関数を設定しておいたエクセルを作っておきます。

次に、目次をPDF化し、それをOCR(自動文字認識)にかけて目次を文字情報として取得し、それを目視確認の上でタイトル、著者、ページ数をテキストエディタで形を整えておきます。他方で論文集の書誌情報をEndnote上でXMLで出力しておきます。

この二つの情報を上記のエクセル表に入れれば、自動的に論文の書誌情報がはいったXMLファイルができあがります。このファイルを再度Endnoteにインポートすれば論文集のなかの大量の論文の書誌情報が勝手に入力されていきます。論文集にリンクさせておいたPDFも各論文の書誌データに初めからくっつけておくように設定しておけば、リンクもいちいちつけていく必要もありません。

論文集の中身まで可視化しておくことで、論文を書く際に、執筆・思考プロセスを中断することあく文献が引用できますし、また、どんな論文があったのか、目次をひらくことなくEndnoteを起点にワンストップで確認できます。

論文集の中身を記憶を手掛かりに探すよりも正確・迅速に探すことができます。

Pythonでパソコンの中の情報を一気にEndnoteに取り込む

私は歴史学者ですので、OPACから自動でとれない(史料に関わる)情報もEndnoteに入れています。例えば史料館で集めた史料のデジタルがそれにあたります。こうしたファイルはパソコンに大量に眠っていますが、いままではフォルダ構造で史料を管理していました。例えばどの史料館のなんという史料群にあったのかといった情報です。

それをEndnoteを使って管理したり、論文に自動で挿入したりすることができるようにEndnoteへ取り込んでいくことで前述の可視化・ワンストップ管理といった効果が生まれてきます。

ではどうすれば取り込めるのか?

フォルダ構造や昔につけたファイル名をもとにPythonの正規表現を使って自動でXMLファイルを作り、それをEndnoteにインポートすると史料に関する大量の書誌データを作成することができます。

5,6個ほどの史料であれば手打ちでも問題ありませんが、研究者であれば数百レベルで同じ史料館から史料を集めることも普通ですので、一度Pythonのルーティンを確立してしまえば、史料情報を大幅に効率的に把握できるようになります。

書誌情報のローマ字変換を半自動

これは私の研究環境に特有の問題かもしれませんが、日本語の文献を欧字の論文で引用する場合は日本語文献の書誌情報はローマ字に変換しておく必要があります。OPACでは日本語での書誌情報を得られますが、それをもとにしたローマ字化は手打ちとなります。

ところが日本語での書誌情報をいったんXML形式で出力したのち、それをPythonで自動でローマ字化したうえで再度Endnoteにインポートすればローマ字化した書誌情報が入力されます。

もちろん人名や固有名詞などで正確にローマ字化されないことも多々ありますので、そういう場合のために事前にローマ字化のパターンを登録しておけば誤変換をある程度未然に防げます。目視での確認・修正は必要になるのですが、手入力の場合とちがい、すでに変換されたものの目視確認に集中できるので、最終的には誤記も圧倒的に少なくなり、かつ大幅な時間短縮もできます。

まとめ:より創造的で付加価値の高い作業へ時間・労力を振り分ける

これまで自分の記憶を頼りに文献を管理をしてきましたが、Endnoteを使うことでこうした記憶容量を別のことに振り分けることができます。これによって論文を読んだり、論文の構想を練ったり、論文を書いたりといった部分により多くの時間と記憶を避けることができるでしょう。

文献管理は研究の手段でしかありませんが、道具として文献管理ソフトを使いこなすことで、研究の促進にもつながるのではないでしょうか。