学校でも大学でも遠い外国の歴史を勉強することがありますが、

と疑問に思ったことはありませんか?

外国史を扱う歴史家も、

- 「どうして、そんなことを研究してるの?」

- 「そんなことを研究して、どんな(現代的)意味があるの?」

という質問を受けることがあります。

そうした疑問を抱くことは当然でしょう。遠い異国の過去の話しなど、自分には関係ないように思えるからです。

「海外の歴史は教養のためだから」という一言で片づける人もいるかもしれませんが、「教養」という言葉はあまりにも曖昧です。そのため、ここでは「教養」という言葉を使うことなく、上記のような素朴な疑問に答えるため、「遠い国の過去の物語り」を勉強することの意義について、私がこれまでの学問生活の中で考えてきた一つの説明を提示したいと思います。

*以下では、国単位で説明していますが、これは説明を簡単にするためです。以下の説明は、「国」という言葉を別の言葉におきかえていただければ、一国史という枠に縛られない研究にも当てはまります

**以下ではあくまでも理念型を説明しています

懐疑的な疑問が生まれる原因

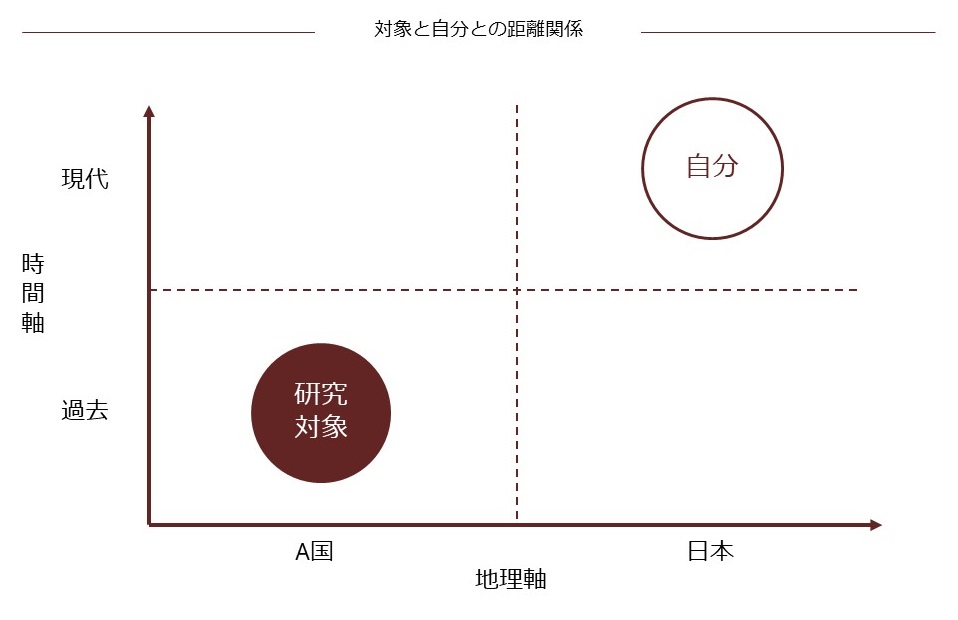

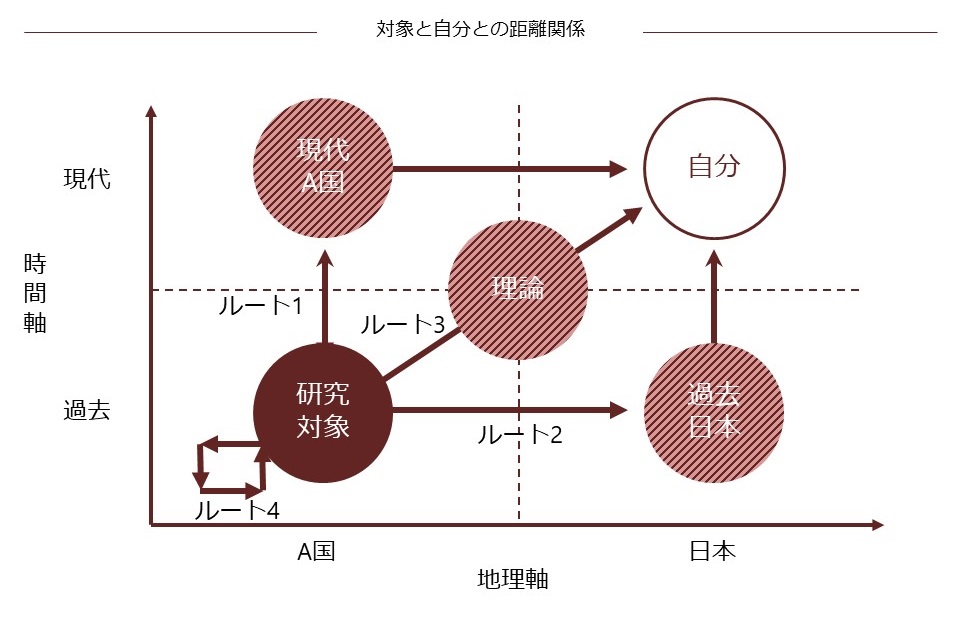

ある外国の歴史(以下、A国史)を勉強することに関して、懐疑的な疑問が生まれるのには理由があります。それは、「A国の過去の出来事」と「現在の自分」との間の結びつきがすぐには見て取れないからです。

つまり、「A国の過去の出来事」と「現在の自分」との間には、

- 時代的

- 地理的

という二つの面で大きな距離が存在しているということです。その関係を図示すると、以下のようになります。

この図から、歴史への根本的疑問は以下の2つの疑問から成り立っていることがわかります。つまり、

- 「そんな昔のことを勉強して今とどんな関係があるの?」

- 「そんな遠い国(地域)のことを勉強して日本とどんな関係があるの?」

そうした疑問に答えるためには、勉強対象と自分との間にある溝を埋めていく必要があります。そして、その溝を埋めるカギの中に、外国の歴史を勉強する意義が見えてきます。

そうしたカギ(=外国史の意義)は4つあります。

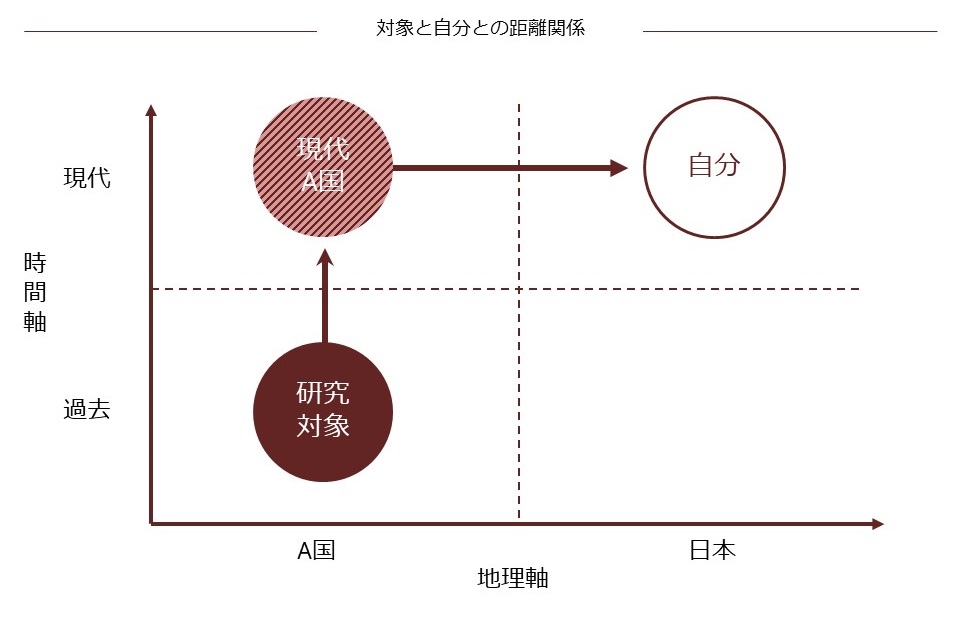

意義①:現在のA国を理解するため

「A国史」と「自分」を結びつける第一の方法は、

A国史を勉強する

↓

現在のA国のことをよりよく理解する

↓

現在の世界を理解する

というアプローチが挙げられます。

つまり、A国の過去の中に、現在のA国を理解するカギを見つけ出し、それによって、現在の日本を取り巻く状況を理解するという方法です。

以下の図で説明すると、研究対象と現在の自分を結びつけるために、「現代A国」を媒介させます。

例えばこの目的関心に沿った形での、歴史との向き合い方としては、近代以降の日本の歴史学が、ヨーロッパ史を理解することで、当時のヨーロッパ(もしくは近代世界)を理解しようとしたことが挙げられるでしょう。

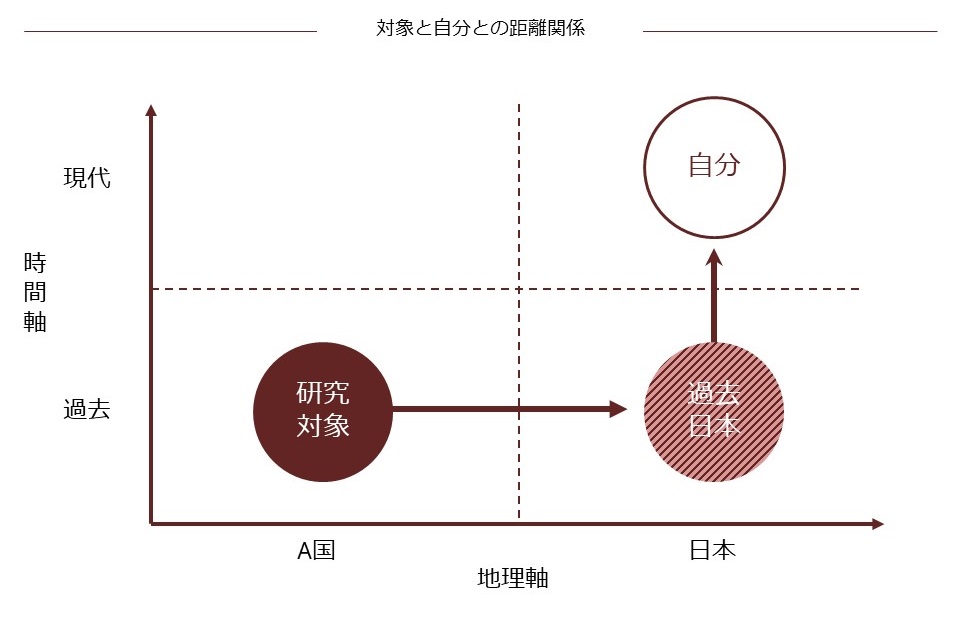

意義②:当時の日本を理解するため

二つ目のアプローチは、国際的な関係の中で過去の現象を捉えるというものです。

つまり、

当時の日本と関係のあったA国を理解する

↓

当時の日本を理解する

↓

現在の日本を理解する

という仕方です。

意義①の説明と同様、この場合は「過去日本」という媒介をはさむことで、研究対象を「現在の日本」へと結びつけます。

このような目的関心の場合、A国史の中でも日本と接点のある領域にフォーカスが絞られやすくなります。

そうした分野としては、

- 一国の枠を超えた地域史

- (ヒト・モノ・思想の)交流史

- 外交史

が挙げられるでしょう。

しかし、現代へのこのような関連付けは上記の領域だけに限られるわけではありません。A国史一般についても、上記のような関連付けは可能です。

例えば、戦国時代の日本と交流のあったA国の歴史を調べることは、戦国時代の日本をよりよく理解することにもつながるでしょう。「なぜ、A国は当時、日本と交易していたのか?」という問いに答えようとするということです。

一国の枠を超えたグローバル史という視点もこのような目的関心に沿っていると言えるでしょう。

意義③:ケーススタディとしての外国史

第三の方法として、A国史を「現代の日本」に直接引きあわせるアプローチがあります。その際には、時代的、地理的な差異をある程度捨象していくことになります。

但し、地理的にも時間的にも離れた対象をそのまま現代に結び付けるのには無理があることも少なくありません。

というのも、研究対象はあくまでもその時代の背景要因なしには理解できないため、結局、「それって、〇〇年前のA国では成り立った話しだけど、日本では前提条件が違うからその事例は比較しても意味ない」という反論に遭うことになるでしょう。

そのため、A国史を直接、現代の日本に当てはめるには、何らかの仕掛けが必要となってきます。

そのための一つのカギとなるのが、理論(抽象的なモデル)です。この理論という共通項を介して初めて個別事例が比較可能となります。

図で説明すると以下のようになります。

確かにモデルに沿ってA国史を把握する際にも、研究対象をその背景要因から剥ぎ取ることとなり、上記のような反論に出逢うことには変わりはありません。

しかし、モデル*1というのは、あるテーマに関して重要な事項を体系的に網羅している(はずの)ものです。

そのため、「前提条件が違うから比較できない」という反論に対しても、

と再反論が可能となります。

つまり2つの事例(A国史、現代日本)はあくまでユニークな個別事例にすぎませんが、これらを一旦、「モデル」に沿って抽象化することで、恣意的になることなく、両者を比較することができます。

そのようにしてみると、A国史はある意味1つのケーススタディとして位置づけられることになります。

こうしたアプローチは、自然科学と違って実験が不可能な研究対象をもつ人文科学にとって、ケースを集める数少ない機会を提供しています。

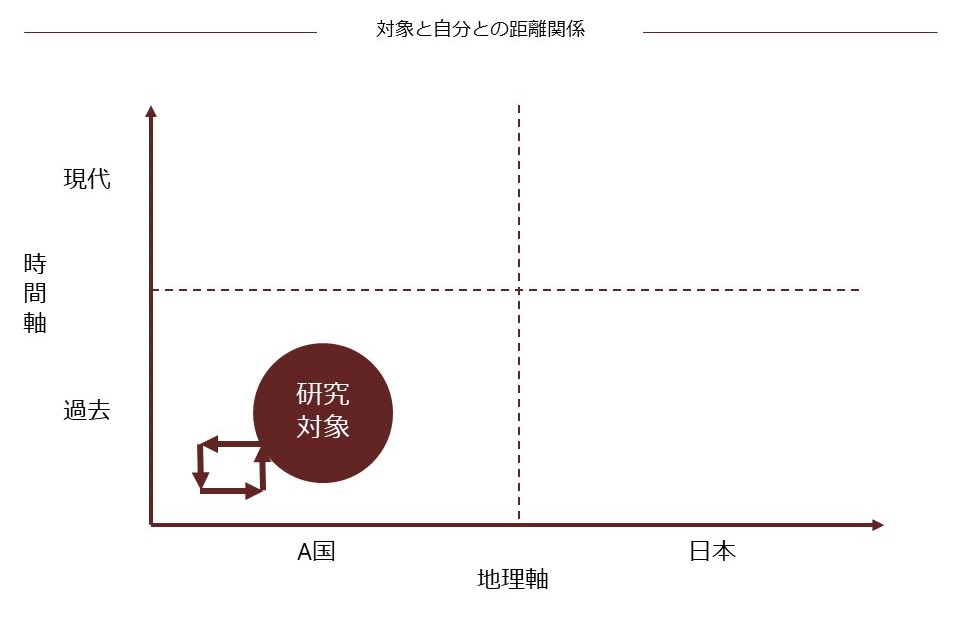

意義④:個別の興味関心を満たすため

最後になりましたが、A国史、それ自体に対する知的好奇心を満たすという楽しみ方もあります。

人間というものは、それが役立つか否かはおいておいて、知らないことを知りたいと思うものです。「遠い知らない国の昔のお話し」というだけで、興味を抱く人もいるでしょう。こうした個別的な興味関心(A国史を学ぶことが自己目的化しているような、関心のあり方)に沿ってA国史を勉強することもできるでしょう。

このような関心のあり方を図示すると以下のようになるでしょう。

つまり、「現代の日本」と結びつけることなく、歴史的事象をそれ自体として理解することになります。歴史的な出来事を解明することが主眼となっているといってもよいでしょう。

一定数の歴史家が個別の研究対象に情熱を傾けるのも、こうした個別関心によるところが大きいと言えますし、大抵の、歴史が趣味という人にとって、A国史を知りたいから勉強するのであって、それ以上でもそれ以下でもありません。*2

「歴史」の魅力の源泉はどこに存在するのか?

以上、外国の歴史を勉強する、4つの意義について説明してきました。まとめると、以下の図のように整理できます。

こうした理解の仕方はあくまで理念型です。つまり、通常、A国史を勉強することには上記の意義のどれか一つが存在するわけではなく、複数の意義が同時に存在するということです。

また外国と一口に言っても、

- 近隣諸国の歴史の場合

→第一と第二の意義が中心になる

- 現代及び過去の日本と比較的、関連の薄い国の場合

→第三と第四の意義が中心になる

ことが多いでしょう。

そのため、どの国のどのような領域を勉強するのかによって、異なる意義が生じてきます。

こうしたこと、つまり、

- 複数の意義が存在する

- 複数の意義が、一つの研究/勉強という行為の中に同時に存在し得る

- 研究対象によって目的関心が異なってくる

ということが、外国の歴史を勉強することの意義をわかりにくくしています。

しかし、こうした多様性こそが、歴史というものの魅力の源泉となっています。というのも、取り組めば取り組むほど、歴史というものは多様な知見をもたらすからです。