今回も引き続き、ひょろさんにバイリンガル教育について語っていただきます。

今度は、私にとって未踏の小学生低学年編です。海外で子育てをしている親には、これまた必読です。

------- 以下、ひょろさんからの寄稿文 -------

前記事(海外でバイリンガル育児をするための実践的コツ(幼稚園編))では、幼稚園児のバイリンガル育児のための環境作りについて詳しく説明しましたが、今回の記事は、幼稚園児とは異なり時間や本人の意思によって大きく左右される、小学生時代の日本語教育について、体験をもとに、コツや実践方法をまとめていきます。

小学校に上がると、現地校の勉強や友達付き合いが増え、習い事に時間を取られるようになってきます。また子供の趣味や好みがはっきりしてきて、親の与えるものをそのまま受け入れることが少なくなってきます。三年生以降は、さらに学校の勉強が重要になり、体力的にも時間的にも、日本語教育に割けるリソースが減ってきます。

一方で、小学生は幼稚園児時代と比べ、集中力や吸収のスピードが上がり、自分の興味を持ったものは、親が側についていなくても自分でアクセスし、知識を深めていくことができるようになります。

このような小学生の特性をとらえ、読み書きの部分を主にサポートしつつ、自立した日本語学習の後押しをしてやるのが、この時期のバイリンガル教育の主眼となります。

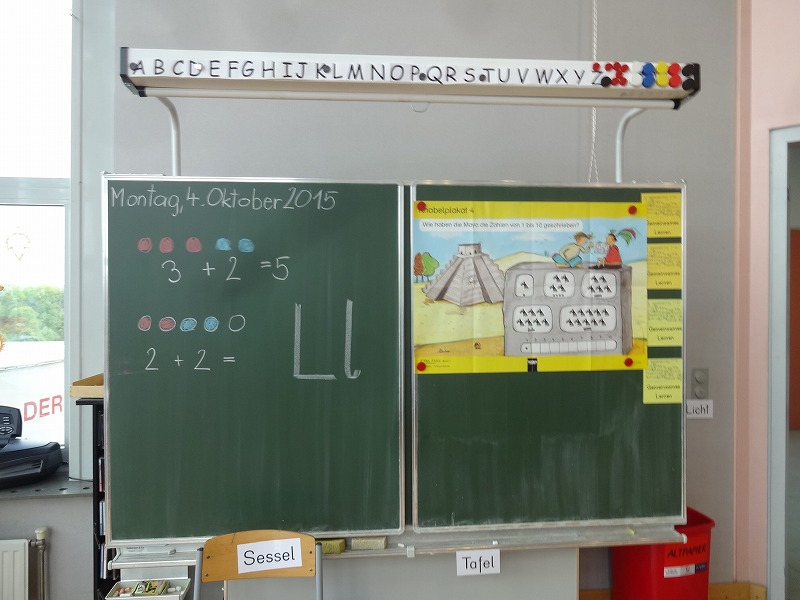

<オーストリアの小学校一年生の教室の黒板。アルファベット学習のために五感を使って学ぶBuchstabentag(アルファベットデー)が、週一回行われます>

<オーストリアの小学校一年生の教室の黒板。アルファベット学習のために五感を使って学ぶBuchstabentag(アルファベットデー)が、週一回行われます>

目標設定と現実

子供が小学校に上がると、実際この子にとって、

- 「日本語はどのくらい必要なのだろう?」

- 「親と会話できれば十分なのか?」

- 「日本の大学に行かせたいのか?」

- 「日本で就職させたいのか?」

など、将来像が少しずつ見えてきます。また、そんな子供の将来の姿をイメージしつつ、幼稚園時代のように時間が有り余っているわけではなく、実際に時間やお金、体力の制約が出てくる中、日本語教育の目標について、各家庭で考える機会が出てくると思います。

親もすでに5年以上バイリンガル育児を続け、周りの色々なケースを観察してきて、バイリンガル教育に対して、手放しで憧れたり、簡単に二か国語ペラペラになれるなどと考えるには、現実を知りすぎてしまっています。

まずはこの時点で、バイリンガル育児の目標を考えてみる時期に来ているのかもしれません。

親子の時間とお金と体力のリソースを考え、

- 「大人になったときに日本語で新聞が読め、ビジネスメールが書けるようになっていればいいな」といった、「できたらいいな」という理想的な目標と

- 「親や祖父母と日本語で会話ができ、ラインで簡単な日本語のやりとりができれば御の字」といった、現実的な目標

の両方を考え、さらには「漢字はできるだけ続けてほしいけど、学校の勉強で精いっぱいになってきたら、日本語は切り捨てる」といった優先順位を頭に入れておくことも重要です。

親の思い通りにならないことだらけの小学生時代。日本語を頑張りすぎて、現地校に必要な勉強が進まなければ、本末転倒です。日本語はできるだけ続けさせたいけれど、学校の勉強がちゃんとできていてこその「おまけ」であるという点は、頭の片隅に置いておく必要がありそうです。

海外在住者の日本語学習の機会

以前、私自身が子供の日本語教育で悩んでいたころ、ツイッターで、海外在住小学生の日本語学習環境についてアンケートを取ったことがあります。

海外在住で、ご家庭でお子さんの日本語学習をされている(いた)方に質問です。どこで日本語を学ばせていますか?通販教材や参考書などの、教科書以外の教材をリプ欄に書いていただけると参考になります。【RT拡散希望】

— Hyoro@ウィーン (@hyoroWien) November 18, 2017

ウィーンには補習校がないので*1、補習校で勉強させている30%のご家庭がうらやましい限りです。ただ、最も多かった回答は、「日常会話のみでレッスンをしていない」ご家庭でした。日本語学習環境がない地域も多いですし、日常会話でも十分日本語は話せるようになるのですから、焦って日本語を詰め込む必要もないと安心しました。

また、わが家は少人数のグループレッスンに該当するのですが、家庭で親が教材を使って教育されているご家庭がそれ以上にあり、親御さんたちの苦労もしのばれます。それ以外に、ベビーシッター兼家庭教師のような立場の日本人に来てもらって、自宅個人レッスンをする場合も周りではあるようです。

上記のように、各家庭や居住地で提供されている日本語クラスの種類によって、日本語学習環境は様々です。どれにも一長一短あり、それぞれのご家庭の事情やお子さんの性格により、試行錯誤されたご家庭も多いのでしょう。海外での日本語学習には、いくつかの可能性や選択肢があり、補習校やレッスンがうまく見つからなくても、家庭でサポートできる部分もあることがわかったことで、視野が広がりました。

家庭外で日本語を学ぶ

上記のアンケートでも気になった、「家庭外で日本語を学ぶ」という選択肢ですが、我が家で利用しているものについて、まとめてみました。

漢字の読み書き

年中でひらがな、年長前半でカタカナを学び始めると、年長後半あたりから漢字の学習が始まります。

わが家の経験では、漢字学習は家庭内だけで行うには、非常に難しいと感じました。単調になってしまう漢字学習を、親が毎日厳しく言って机に向かわせ、漢字テストを毎週行うことは難しく、ペースメーカーとなる親以外の誰かが必要だと痛感しています。

この時期に、家庭学習以外で日本語を学ぶ場合、

- 補習校

- グループレッスン

- 個人レッスン

- 公文

- 通信教育

などの選択肢があると思います。

わが家は少数のグループレッスンに通っていて、毎週3-6個の漢字の書き取りとテストがあります。

多いように感じますが、日本の学校の国語の漢字のスピードに比べると格段に遅く、年長の半ばで1年生の漢字をスタートして、最初はずいぶん先んじていたのに、2年生の半ば(スイミーの辺り)で、追いつかれてしまいます。それでも、日本の教科書(大使館で無料配布しています)を使用し、作文や音読なども国語の授業のように進んでいく個人レッスンは、非常に助かっています。

家庭のみで学習する場合、海外子女教育振興財団(https://www.joes.or.jp/)の通信教育が、教科書に準拠していてお勧めだとよく聞きます。

わが家も小学校一年生の4月に取り寄せてみましたが、進度が合わずその後は継続しませんでした。というのも、国語は小1始めの時点では、長男はグループレッスンで小1半ばごろまで進んでいた上、算数は現地校(7月生まれなので半年早く学校を始めています)ですでに半年分進んでいて、すでに知っている内容ばかりだったのです。これが、9-3月生まれの子供になると、進度が異なり、有意義に活用できる教材になるかもしれません。

また、ペースメーカーとなる日本語クラスに通っていたとしても、漢字の書きとりや音読の宿題は、自宅で毎日こなさなくてはなりません。わが家では、学校の宿題、日本語の宿題、ピアノの練習と、毎日帰宅してから寝るまでの間に勉強尽くしで、時間が足りないという問題が常に付きまとっています。

どうやって効率的に時間を使い、無理なく勉強していくかは、永遠の課題です。

また、漢検を利用し、1年間で学んだ漢字の総復習の機会としています。漢検は毎年2月上旬に、日本人学校で受験することができます。日本から漢検用のテキストを取り寄せ、冬休みから1月にかけては、その学年で学んだ漢字の総復習をすることで、かなり漢字が定着したと感じました。

日本人学校の体験入学

ウィーンの日本人学校では、土曜日の補習校がない代わりに、日割りで体験入学を受け入れてくれます。現地校が休みで、日本人学校の授業がある日には、通わせてもらえるので、非常に助かっています。

これも上記のように、早生まれ遅生まれの問題で、すでに知っていることばかりが授業に出ることもある一方、2年生後半あたりからは、日本人学校の国語の方が進んでいるという進度の問題はありますが、本人はあまり気にせず通っています。お弁当や掃除の時間などの日本式の学校生活も含めて、同じ年の子供たちに囲まれ、丸一日、日本語で過ごす一日は、親が思う以上に子供にとっては刺激の多い経験となります。

本人にとっては、年に数日の体験学習の他に、図書館利用やバザーなどの機会にも日本人学校に顔を出していると、一つのコミュニティに「属している」という感覚があり、これも体験学習の大きなメリットだと思います。

<5歳次男が幼稚園で描いてきた絵。日本の国旗の周りを、オーストリアの新年の風物詩、花火が飛び交っています>

<5歳次男が幼稚園で描いてきた絵。日本の国旗の周りを、オーストリアの新年の風物詩、花火が飛び交っています>

一時帰国の際の体験入学

海外在住家族は、子供を日本の小学校に行かせるため、7月に一時帰国することが多いようです。わが家も長男が小2の時、7月に一時帰国し、2週間日本の公立小学校に通わせました。

この時の経験があまりに素晴らしく、受け入れてくださった学校や担任の先生には、本当に感謝しています。歓迎会では、コマ回しやなぞなぞ大会、折り紙のプレゼントなどで歓迎していただき、プールや給食当番など、勉強以外の面でもいろいろな体験をさせていただきました。また、お返しに私がオーストリアの小学校についての発表をするなど、クラスの子供たちがオーストリアを身近に感じてくれるよう、親としても工夫をしました。

最初の一週間は、「みんな親切だけど、誰が誰だか名前が覚えられない」と言っていた長男も、二週間目に一日一人ずつ友達ができていき、最終日には5人に取り囲まれるように下校し、別れを惜しんでいました。

日本でできた友達とは、ウィーンに戻ってから文通を始め、時々日本語で手紙をやりとりするようになりました。おかげで長男は、日本の友達に日本語で手紙を書くという楽しみができ、来年の夏に友達に会いたいという、次回の体験入学のモチベーションにもつながっています。

一石二鳥を狙う日本語学習

上の章では、漢字の読み書きや学校をはじめとする、座学中心の日本語学習についてまとめましたが、時間と体力が限られてくる小学生時代のバイリンガル育児は、いかに「勉強」と感じさせない日本語学習で「一石二鳥」を狙うかが、キーとなります。

机に向かっていない時間にも、できるだけ日本語に触れる機会を作ってやり、接点を増やすことで、遊びや趣味を通して自分から日本語にアクセスしてくれれば、親子の負担はずっと減ります。

ここでは、幼稚園編から発展して、小学生向けの「環境作り」について、わが家で実践していることをいくつか挙げていきます。住んでいる国や町、兄弟の有無や性別、性格によって、全てを実践するのは難しいかもしれませんが、いくつかでも参考になればと思います。

図書館の利用

幼稚園時代の記事でも触れましたが、小学生用の日本語書籍のある図書館は、幼稚園時代以上に重要となってきます。ウィーンでは、日本人学校の図書館がこれに当たりますが、定期的に子供と足を運び、ゆっくりと時間をかけて、本人に選ばせることで、本への興味を育てます。

わが家では、小学生の長男だけでなく、幼稚園児の次男も大好きなのが、「かいけつゾロリ」シリーズ。気軽に手に取るためには、文字だけでなく、適度にイラストが入っているものがいいようです。パラパラとページをめくってイラストを眺めていたのが、次第にイラストの吹き出しや効果音を拾い読みするようになり、いつの間にか地の文を黙読するようになっていました。

ここまでくればしめたものです。

宿題などの勉強が終わって、ソファでダラダラしている時間に、自分から本を読んでいるのですから、これほど日本語学習にとって「一石二鳥」なことはありません。「本を読む」ということに自信を付けたら、あとは興味がある本を本棚に置いてやるだけで、暇な時間は勝手に本を読んでくれます。

ここまで来るのが本当に長かったので、読書している姿を見ると報われた気がします。

<オーストリアの小学校の入り口ホールには、図書館とは別に、自由に持ち寄って借りてよい本棚があります>

<オーストリアの小学校の入り口ホールには、図書館とは別に、自由に持ち寄って借りてよい本棚があります>

習い事を日本語で

小学生になると、習い事にも時間を取られるようになります。この時間に日本語に触れさせることができないかと考えた結果、

- ピアノは日本人の先生にお願いし(さすが音楽の都ウィーンです)

- 日本人ソフトボールチームと一緒に練習させていただき、

音楽やスポーツを通して日本語環境を作ってやることができました。また、オーストリア人先生のもとで空手を習っているのですが、「回し蹴り」「下段構え」などの日本語の技の名前を覚えてくる上、沖縄空手黒帯の先生方に日本語を誉められ、本人もまんざらではないようで、

という自信につながっています。

日本への一時帰国時には、日本でも空手教室を見つけてきて通わせ、先生や生徒さんたちに快く受け入れていただき、忘れられない経験を積むことができました。

世界に人気の日本コンテンツ

小学生になると、「ぼくはなぜこんな大変な思いをして日本語を毎日勉強してるんだろう?」と疑問がわき、やめたいと言い出す場合もあるようです。そのため、「日本語は楽しいことへの入り口」と思ってもらえると、継続するモチベーションになってくれるかな、と考えていたところ、日本ならではの強みにたどり着きました。

忍者、ポケモン、マリオ、名探偵コナンなど、オーストリアで人気の子供向けコンテンツは、驚くほど日本要素が多いのです。日本語が読めると、現地人の知らないことを知れたり、最新のアニメやゲームの情報が手に入ります。これは、日本語ができる大きなメリットではないですか!

<英語とドイツ語のポケモンカード。ポケモンは言語によって名前が異なる場合があり、バイリンガルの場合、ポケモン名も二か国語で覚えます>

<英語とドイツ語のポケモンカード。ポケモンは言語によって名前が異なる場合があり、バイリンガルの場合、ポケモン名も二か国語で覚えます>

幼稚園の頃から、仮装パーティーには忍者装束を着せ、レゴニンジャゴー人気にあやかり、ポケモン図鑑を買ってやり、現地と日本の流行りを同時に取り入れる工夫をしてきました。ポケモンとマリオは、現地の小学生の間でも大ブームで、「日本語が分かると、みんなの知らないかっこいいことに詳しくなれるんだ!」ということは、大きなモチベーションになっていると実感しています。

趣味が学習の大きなきっかけとなる中、「子供が何が好きで、どんなことに興味を持っているか」に、常にアンテナを張り、一時帰国の限られた時間で、気になるものを先回りして入手しておくと、必要な時にサッと取り出せ、子供に好奇心を満たしてやりやすくなります。

<息子の誕生日パーティーのアトラクションとして、レゴニンジャゴーのキャラクターを貼り付けた、手裏剣ゲームを手作りしました>

<息子の誕生日パーティーのアトラクションとして、レゴニンジャゴーのキャラクターを貼り付けた、手裏剣ゲームを手作りしました>

ドラマCD

ドイツ語圏はオーディオブック天国で、ほとんどの有名な物語やアニメにはCD版があります。レゴニンジャゴーのドイツ語版オーディオブックを聞いた息子たちが、小難しい表現や単語を一気に覚えて使うようになったのを目の当たりにしたので、日本語オーディオブックを探してみました。

日本の子供向けのオーディオブックの種類は非常に少ないのですが、「忍たま乱太郎」のドラマCDを試しにアマゾンで中古を買って聞かせてみたところ、子供たちがハマりにハマり、こちらも台詞やダジャレを丸暗記してしまいました。期待した以上の効果です。

また、ツイッターでお勧めされていた、「えほん寄席」のシリーズには、落語のCDが付いています。こちらも子供たちには大人気で、「寿限無」や「ん回し」などの長い文章も、すぐに丸暗記してしまいました。また、関西弁や時代がかった表現でも、何度も聞いて慣れるので、「親以外の日本語に慣れる」という目的にもぴったりです。

移動中に楽しんで聞けて、無意識に語彙が増えているということで、ドラマCDはまさに一石二鳥。上記以外にも、よいオーディオブックがたくさん発売されることを期待しています。

寒くないオヤジギャグ大会

大人になって楽しみ方を忘れてしまったものの中には、子供が大好きな遊びがたくさんあります。なぞなぞやダジャレ、しりとりやかるたは、語彙の形成や、言葉の面白さを知るのに最適な上、一石二鳥の暇つぶしにもなります。

小学生用のなぞなぞの本を一冊カバンに入れて旅行に行くと、ホテルの部屋でなぞなぞ大会が始められますし、バスの待ち時間にしりとりができます。オヤジギャグも「寒ー」なんて言わず、どんどん笑ってあげています。こうして、「言葉遊びは面白い!」と認識することで、自然と日本語の語彙や表現が増えていきます。

意味を聞ける環境を作る

子供たちが自分で本やCDやDVDを通して語彙を増やしていくのは、バイリンガル育児の理想的状態と言えますが、ここでも親は放置しておくわけにはいきません。子供が理解していなさそうな単語は、さりげなく意味を教えますが、すべてをカバーはできません。そこで、早いうちに「意味が分からない言葉があったら、いつでも聞いてね!」と宣言しておき、聞かれたらどんなに忙しくても、快く答えてあげるという姿勢が重要になります。

わが家は、家族全員が全員に教えるスタイルをとっていて、夫が私に日本語の意味を聞いたり、私が夫にドイツ語の意味を聞いたりするのも、いつでもOKで、いやな顔をせずすぐに教えることを徹底しています。すると子供たちも、わからない言葉はその場で聞いて解決するようになり、自然と語彙は増えていきます。子供が質問しやすい環境を用意し、親も一緒に雰囲気を盛り上げていくことは重要です。

まとめ

幼稚園児とは異なり、本人の意思や時間の制約が出てくる小学生ですが、本人の興味のある方向を観察して、うまく教材を導入し、日本語を使って趣味を深めることで、モチベーションを上げていくことができます。

一方で、学校の勉強との折り合いをつけることや、いつまでどのような形で続けるのかといった現実的な問題も見えてきます。「できるだけ、できる範囲で続けたい」というのが本音になるとは思いますが、無理なく、楽しく、本人の意思で続けることができるよう、色々な手法が参考になればと思います。

日本語学習を子供に押し付けすぎるとストレスになり、良好な親子関係にヒビが入ってしまっては、元も子もありません。まず第一に、楽しい家庭を築くこと。そして、「余裕があれば日本語もやろうね」という心構えでいると、ストレスになりにくいと思います。親が最悪と最良両方のケースを想定し、その中で状況に合わせて臨機応変に対応することが必要になってきます。

子供が日本語を辞めたいと言った時は、自分のドイツ語が上達したのは何歳の時だったかを思い出してみてください。20歳を超えてドイツ語を始めても、アカデミック・レベルや、ビジネス・レベルに達することは十分可能です。子供が今日本語をやめて、大学生になってから再開しても、今の自分のドイツ語よりうまくなっている確率は、かなり高いと言えるのではないでしょうか。

バイリンガル教育に理想を追求していけば、キリがありません。子供の性格、先生の有無やリソースなど、さまざまな要素を考慮に入れ、それぞれの家族で優先順位をつけつつ、「できれば続けようね」というスタンスでやっていくのが、現実的で長期的に持続可能な、バイリンガル育児の在り方なのではないかと思います。

あとがき

二度にわたって、幼稚園と小学校低学年のバイリンガル育児について書かせていただきました。

今回寄稿するにあたって、自宅で実践しているバイリンガル育児のコツや工夫をリストアップしてみて、自分のバイリンガル育児を再び見直す機会となりました。特に環境作りの項目では、字数の関係ですべては書くことができませんでしたが、兄弟間の言語や、日本語を話す友達の作り方、英語との優先順位、やめ時など、まだまだ考えるべきことはあり、全ては進行形です。

バイリンガル育児と一口に言っても、言語環境や本人の特性など、さまざまな要素に左右され、さらに子供の成長という変化の激しい日々のドラマの中で、十人十色の様相を見せます。バイリンガル育児の苦労は、渦中で悩み試行錯誤する親と、子供の脳の中で起きている、見えない言語革命のせめぎ合い。正解もゴールも見えない日々の積み重ねの中で、かすかに見えた光をたどって、バイリンガル育児の二人三脚はそれぞれのペースで進んでいきます。

しかし、結局のところ、バイリンガル育児も、普通の育児と変わらず、子供の状況を観察しつつ、臨機応変に、その時にできる最善の選択肢をしていくしかないのだと痛感しています。

この記事が、海外バイリンガル育児をされている皆様に、何らかの参考になれば幸いです。

筆者紹介

ひょろ

2004年からオーストリア、ウィーン在住。留学、国際機関勤務を経て、現在は三児のバイリンガル育児の傍ら、ウィーンの歴史文化に関する執筆業とネットショップ経営(http://www.wienmusicalworld.com)。歴史散策とミュージカル観劇が趣味。

Twitter: Hyoro@ウィーン (@hyoroWien) | Twitter

Blog:http://wienok.blog119.fc2.com/

(編集:伊藤智央)

関連する記事

*1:補習校資格のある団体による週一クラスはあります